虫歯治療

記事筆者:髙木 仲人

虫歯治療について

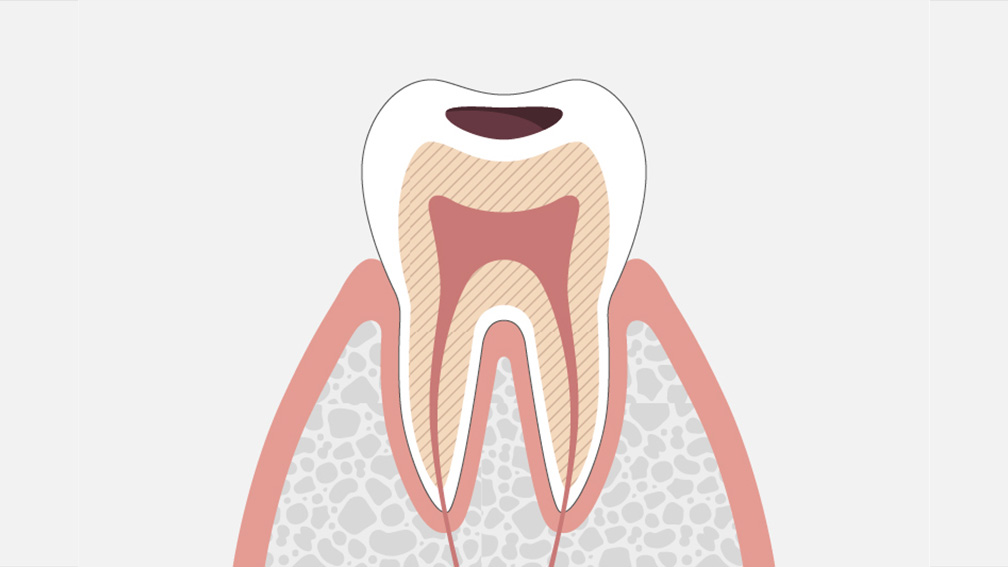

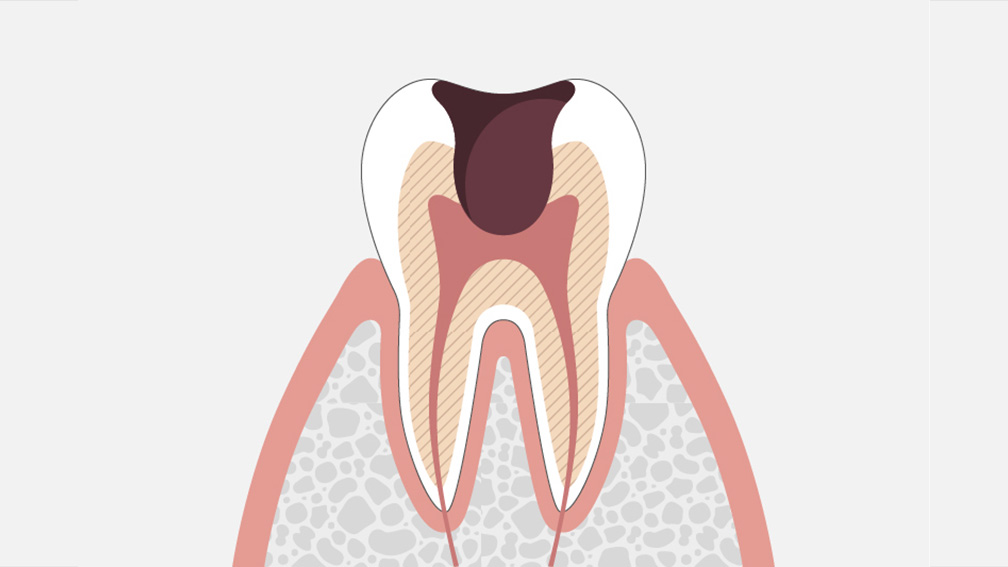

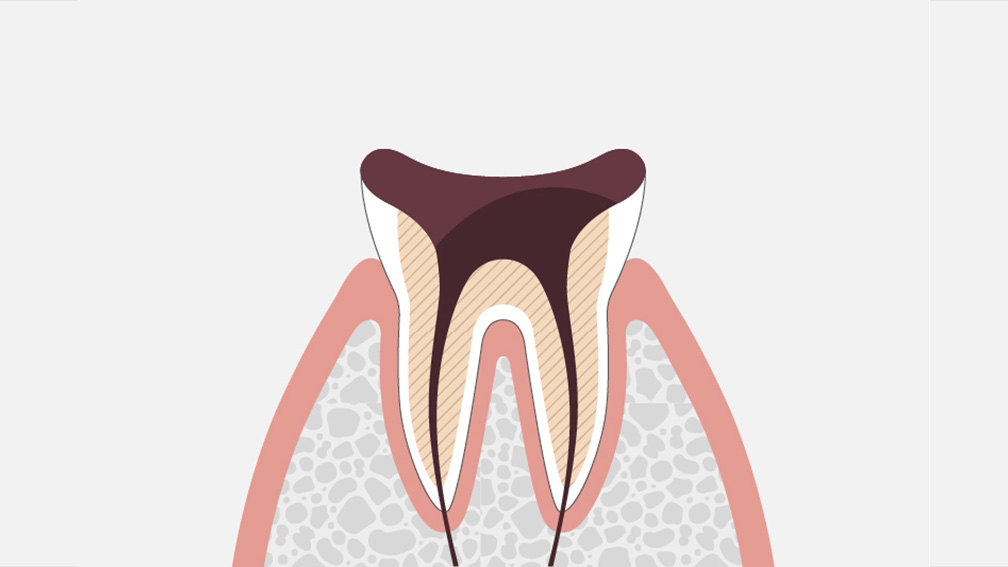

虫歯とは

虫歯病原菌(ミュータンス菌など)が口の中の糖を利用して「酸」を作ります。その酸によって歯の表面が溶かされていく病気です。

虫歯は自然治癒で元の歯の状態に戻ることはありません。そのため、虫歯病原菌に侵された部分を取り除いたり、溶けた部分を詰めたり、被せ物をしたりして治療します。

痛みに対する配慮

麻酔の前に表面麻酔を塗布し、麻酔液をゆっくりと注入します。細い麻酔針を使用し、患者さまにとって痛みが少なくなるよう細心の注意を払い治療を行なっております。

セラミックによる

虫歯治療について

装着するセメントの種類が接着性能を有するレジンセメントで装着するため詰め物と自分の歯の隙間からの虫歯になりにくいです。

またセラミックの歯は周りの歯に色を合わせることができるので、どの歯がセラミックなのか分からない程自然な仕上がりにすることができます。歯の透明感も再現できるのはセラミックの優れた点です。

詳細はこちらから

虫歯(う蝕)の主な原因と

そのメカニズム

①細菌(ミュータンス菌・

ラクトバチラス菌など)

虫歯の直接的な原因は、ミュータンス菌(Streptococcus mutans)やラクトバチラス菌といった「う蝕関連菌」です。これらの細菌は、歯の表面に付着してバイオフィルム(歯垢・プラーク)を形成します。

食事で摂取した糖質(特にショ糖)を代謝し、乳酸などの酸を産生します。その結果、歯の表面のpHが下がり、エナメル質が溶け出す(脱灰)現象が始まります。

ポイント

糖の摂取が頻繁になるほど、口腔内は酸性状態が長く続き、虫歯菌が優位な環境となります。

→「ミュータンス菌×糖質×時間」=う蝕発生の三大要因です。

②糖質の摂取と「脱灰・再石灰化」の

バランス

私たちの歯は常に「脱灰(酸による溶解)」と「再石灰化(唾液中のカルシウム・リン酸による修復)」を繰り返しています。正常な口腔環境では、唾液が酸を中和し、再石灰化が進みます。

しかし、間食や甘い飲料の頻回摂取により、再石灰化が追いつかなくなると、歯は次第に軟化・崩壊していきます。とくに睡眠前の糖摂取は、唾液分泌が減少するためリスクが非常に高くなります。

③歯の質(歯質の抵抗力・

発育期の影響)

歯の強さや耐酸性は個人差があり、発育期の栄養・全身状態・フッ素曝露量に影響されます。

また、近年ではMIH(Molar Incisor Hypomineralization:第一大臼歯・切歯の形成不全)やエナメル質形成不全など、歯の構造がもろく、初期脱灰が進行しやすい症例も増えています。

5%フッ化ナトリウム(エナメラスト)

こうした歯質異常のある場合は、定期的なフッ素塗布やレジン浸潤法など、予防的介入が重要です。

④唾液の量と性状

唾液は虫歯予防における「天然の防御システム」です。酸を中和し、ミネラル補給によって再石灰化を促します。

しかし、ドライマウス(口腔乾燥症)や薬の副作用・加齢によって唾液が減少すると、口腔内は酸性化しやすくなります。水分摂取・よく噛む習慣・唾液腺マッサージなどで分泌を促すことが有効です。

⑤プラーク(歯垢)とバイオフィルムの

害悪性

歯の表面に付着するプラークは、単なる汚れではなく、数億個の細菌が集まったバイオフィルムです。このバイオフィルム内部では、酸が長時間滞留し、脱灰が進行します。うがいや洗口液だけでは除去できず、歯ブラシやフロスによる物理的除去が必要です。

プラークが長期間放置されると、う蝕だけでなく歯肉炎や歯周病の原因にもなります。毎日のブラッシングと、歯科医院での定期的なプロフェッショナルクリーニングが最も効果的な予防法です。

まとめ

虫歯は、「細菌 × 糖質 × 時間 × 歯質 × 唾液」のバランスが崩れたときに進行します。

日常の生活習慣を見直し、定期検診・フッ素応用・正しいプラークコントロールを行うことで、虫歯の多くは防ぐことができます。

参考文献

1. Featherstone JDB. The continuum of dental caries—Evidence for a dynamic disease process. J Dent Res. 2004;83(Spec No C):C39–C42.

2. Marsh PD. Microbial ecology of dental plaque and its significance in health and disease. Adv Dent Res. 1994;8(2):263–271.

3. Weerheijm KL et al. Molar incisor hypomineralisation (MIH): clinical presentation, aetiology and management. Dent Update. 2001;28(9):486–494.

4. Takahashi N, Nyvad B. The role of bacteria in the caries process: ecological perspectives. J Dent Res. 2011;90(3):294–303.

5. Pitts NB et al. Dental caries. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17030.

虫歯の進行を防ぐために

できること

①フッ素(フッ化物)の応用

MIペースト(ジーシー)。

CPP-ACP配合口腔ケア製品。

フッ素との併用が有効。

フッ素は、虫歯予防の最も有効で科学的根拠のある方法です。歯の表面に取り込まれることで、酸に強いフルオロアパタイトを形成し、脱灰を抑えて再石灰化を促進します。

MIペースト参考ページはこちら

おすすめ方法

- フッ素配合歯磨き粉(950〜1450ppm)を毎日使用

- 歯科医院でのフッ素塗布・フッ化物洗口

②正しいブラッシングと

プラーク(歯垢)除去

歯垢(プラーク)は単なる汚れではなく、細菌の塊=バイオフィルムです。この中で酸が産生され、長時間歯面に付着すると脱灰が進行します。

うがいだけでは落とせないため、歯ブラシやフロスなどによる物理的除去が必要です。

ポイント

- 歯と歯の間・歯と歯ぐきの境目を丁寧に磨く

- 毎食後・就寝前のブラッシングを習慣化

- 定期的に歯科衛生士によるブラッシング指導を受ける

③食生活の改善と「脱灰・

再石灰化バランス」の維持

「歯磨きは食事後すぐに」

虫歯の発生は、食事の内容・回数・タイミングに大きく影響します。糖質を摂ると口腔内が酸性に傾き脱灰が進行しますが、唾液による中和と再石灰化には30〜60分かかります。この間に再び飲食を繰り返すと、歯は修復の機会を失ってしまいます。

予防のコツ

- 間食を減らし、食事と食事の間隔をあける

- 甘い飲料やスポーツドリンクの常飲を控える

- 水・お茶など糖を含まない飲料を選ぶ

そして、「歯磨きは食後すぐに」行うことが虫歯予防の基本です。食後すぐにブラッシングを行うことで、プラーク中の細菌と糖質を速やかに除去し、脱灰を防ぎます。

実際、公益社団法人 日本小児歯科学会も次のように明記しています:

「通常の食事の時は早めに歯みがきをして歯垢とその中の細菌を取り除いて脱灰を防ぐことの方が重要です。」

日本小児歯科学会

『食後の歯みがきについて』はこちら

テレビやメディアで話題になった「食後30分以降に磨く方がよい」という説は、酸蝕症や象牙質露出歯を対象とした研究が元になっており、健全なエナメル質を持つ方の虫歯予防とは異なります。

④唾液の分泌を促す生活習慣

唾液は、酸を中和しミネラルを補給して再石灰化を助ける天然の防御機構です。

しかし、加齢・ストレス・薬の副作用などで分泌量が減ると、虫歯リスクが高まります。

改善方法

- よく噛む(ガムや繊維質の食材を利用)

- 水分をこまめに摂取する

- 唾液腺マッサージで分泌を促す

- ドライマウス傾向の方は人工唾液や保湿ジェルを活用

⑤定期検診とプロフェッショナルケア

歯科医院での定期検診(3〜6か月ごと)は、虫歯の早期発見・進行抑制に欠かせません。初期の虫歯は痛みがないため、専門家による定期チェックが重要です。

歯科医院でできること

- プロフェッショナルクリーニング(PMTC)でのバイオフィルム除去

- シーラントやレジン浸潤法による初期う蝕の封鎖

- フッ素塗布・生活習慣指導

「削る治療」から「守る治療」へ。予防中心の通院が、虫歯ゼロへの第一歩です。

⑥子どもの時期からの予防習慣づくり

虫歯予防は、小児期からの生活習慣形成が鍵です。乳歯の虫歯は永久歯にも影響を与えるため、早期からのケアが大切です。

家庭でできること

- 保護者による仕上げ磨きを小学校低学年まで継続

- 哺乳びんう蝕を防ぐため、就寝時の甘い飲み物は避ける

- 定期的に小児歯科でフッ素塗布とチェックを受ける

日本小児歯科学会も「家庭と歯科医院の二人三脚での予防」を推奨しています。

日本小児歯科学会

公式サイトはこちら

まとめ

虫歯を防ぐ6つのポイント

- フッ素応用

- 正しいブラッシング

- 食後すぐの歯磨き

- 唾液分泌促進

- 定期検診

- 小児期からの予防習慣

これらを日常に取り入れることで、「削る歯科治療」から「守る歯科治療」へと変えていくことができます。

参考文献

1. Featherstone JDB. Prevention and reversal of dental caries: role of low level fluoride. Community Dent Oral Epidemiol. 1999;27(1):31–40.

2. Takahashi N, Nyvad B. Ecological approaches to dental caries prevention: insights from the caries ecological hypothesis. Caries Res. 2016;50(5):422–431.

3. Marinho VCC et al. Fluoride toothpastes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(1):CD002278.

4. 公益社団法人 日本小児歯科学会 食後の歯みがきについて

5. Axelsson P, Lindhe J. Effect of controlled oral hygiene procedures on caries and periodontal disease in adults. J Clin Periodontol. 1981;8(3):239–248.

知覚過敏と虫歯の違い

歯がしみる「知覚過敏」について、虫歯との違いや治し方について解説いたします。

よくあるご質問

知覚過敏とむし歯の違いは何ですか?

A:知覚過敏は正式には象牙質知覚過敏症と呼ばれます。知覚過敏の原因は歯肉退縮による歯の根本がでてきてしまうことや、歯の摩耗咬耗などのすり減りにより、象牙質と呼ばれる歯の神経と交通がある部位が露出してしまったことにより発生します。その他、酸性の飲食物の頻回の摂取やストレスや歯ぎしり等でも発生します。知覚過敏はむし歯ではありません。症状としては、知覚過敏は痛みが起きても一時的なもので30秒以内には痛みが治まります。長く痛みが続く場合はむし歯を疑ったほうがいいのかもしれません。

知覚過敏の治し方は?

A:知覚過敏は生活習慣が原因のことが多いです。歯磨き不足によるプラークの付着、歯ぎしり食いしばり、酸性飲食物の頻回の摂取などです。こららの原因を改善していくことが第一優先です。その次に象牙質知覚過敏症の抑制剤(知覚過敏の塗り薬)を塗布します。知覚過敏薬は歯科クリニックでしか使用できないものから、シュミテクトのように薬局一般販売しているものがあります。症状に合わせて知覚過敏のお薬を選択しますので歯科医師までご相談ください。

Q:知覚過敏は自分で治せますか?

A:原因を除去しないと知覚過敏は治りません。患者さんがご自身でそちらを診査・診断するのは非常に困難ですから一度歯科医師・歯科衛生士に相談しましょう。どうしても歯科に通院できない場合にはgsk社のシュミテクトを1ヶ月以上使用してみましょう。

クインテッセンス出版株式会社

超速でわかる象牙質知覚過敏に

掲載されました

今回クインテッセンス株式会社より”超速でわかる象牙質知覚過敏”という歯科医師・歯科衛生士むけの書籍に共著者として院長髙木仲人が一部のページを寄稿させて頂きました。

長きにわたったコロナ禍により、ストレスのため知覚過敏の患者さんが増加していることを感じております。また論文でも象牙質知覚過敏の患者数はコロナ以降の方が増加していると言われています。知覚過敏でお困りの方は江東区で唯一の日本歯科審美学会認定医であり、むし歯の治療の専門家である門前仲町髙木歯科院長までお問い合わせ下さい。

03-6458-5779

土曜日午後は14:00-18:00